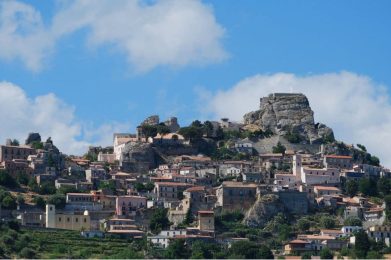

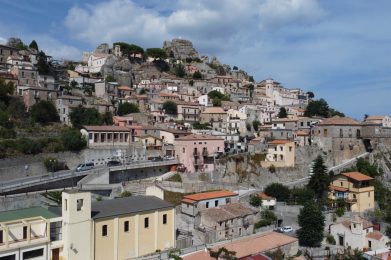

Arroccato sulle pendici orientali dell’Aspromonte, il borgo di Bova domina il panorama con fierezza e memoria millenaria. Con meno di 500 abitanti e un impianto urbanistico medievale perfettamente conservato, Bova non è solo uno dei Borghi più Belli d’Italia, ma la vera e propria capitale culturale della Calabria Greca, un luogo dove la storia, la lingua, l’arte e la spiritualità si intrecciano in modo unico.

Le sue origini si perdono tra mito e archeologia: secondo la leggenda, fu una regina greca, Oichista, a fondarla, lasciando impressa l’orma del suo piede sulla roccia della collina su cui oggi sorge il borgo. E ancora oggi si narra che chi riuscisse a far combaciare il proprio piede con l’Orma della Regina potrebbe scoprire un antico tesoro.

Una storia millenaria tra Greci, Bizantini e Normanni

Bova vanta radici che affondano nel Neolitico, come dimostrano i reperti rinvenuti nei pressi del Castello Normanno. Divenuta colonia della Magna Grecia tra l’VIII e il VI secolo a.C., fu poi crocevia di culture e dominazioni: dai Bizantini agli Arabi, fino ai Normanni che la trasformarono in contea e le diedero impulso nel sistema feudale. La sua importanza strategica fu garantita dalla posizione dominante sulla costa ionica e sul retroterra montano, cruciale per il controllo economico e militare dell’area.

Già dal X secolo Bova fu sede vescovile autonoma, mantenendo a lungo il rito greco-bizantino introdotto dai monaci basiliani, fino alla latinizzazione avvenuta nel 1572. Oggi le tracce di questo passato spirituale sopravvivono in numerose chiese, portali in pietra, e opere scultoree di pregio, come quelle attribuite alla Scuola Messinese o al grande scultore Bonanno.

La lingua e la cultura grecanica

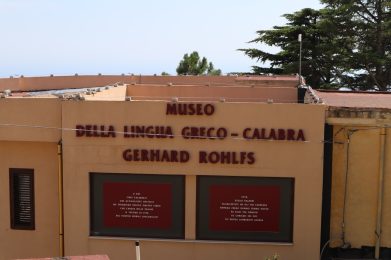

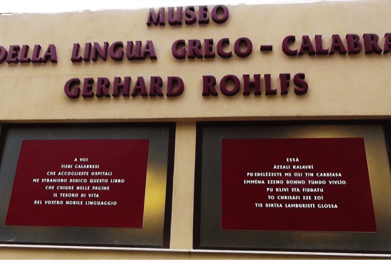

Elemento distintivo di Bova è la lingua greco-calabra, parlata ancora dagli anziani del borgo. Questa variante arcaica del greco, simile ai dialetti di Creta e Cipro, è riconosciuta e tutelata come minoranza linguistica. Gli studi del linguista Gerald Rohlfs hanno dimostrato la sua origine magno-greca, con radici profonde nell'antica koiné dorica.

A Bova è stato fondato un Museo Linguistico Etnografico dedicato proprio a questa eredità, e ogni estate si svolge la “Settimana Greca”, con corsi, laboratori e iniziative per valorizzare e tramandare il grecanico.

Monumenti e spiritualità

Il centro storico di Bova è un susseguirsi di scorci incantevoli, vicoli in pietra e architetture religiose. La Cattedrale di Santa Maria dell’Isodia, posta in posizione dominante, simboleggia il legame profondo tra il potere spirituale e quello civile. L’interno a tre navate custodisce, tra le altre opere, la magnifica “Vergine con Bambino” di Bonanno.

La Chiesa di San Leo, dedicata al patrono nato proprio a Bova, conserva reliquie del santo e una straordinaria statua marmorea attribuita a Rinaldo Bonanno o a Pietro Bernini. È un luogo carico di devozione e bellezza artistica.

Natura, artigianato e resilienza

Il territorio di Bova ricade quasi interamente nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, un paradiso naturalistico dove si incrociano flora mediterranea, fiumare, sentieri escursionistici e specie protette come il lupo, l’aquila del Bonelli e il gatto selvatico. Qui passa anche uno dei principali corridoi migratori per uccelli rapaci.

Il borgo è riuscito a resistere allo spopolamento anche dopo i tragici eventi sismici e alluvionali degli anni '70, che portarono alla nascita del vicino Comune di Bova Marina. La mancanza di speculazione edilizia ha permesso di conservare intatto l’antico tessuto urbano e architettonico.

L’identità di Bova è viva anche nei suoi mestieri tradizionali: la tessitura della ginestra, l’intarsio del legno e l’intreccio dei cesti raccontano una quotidianità che si fa arte. Da non perdere è il “Laboratorio Antica Bova”, dove la lavorazione artistica del vetro unisce tecniche moderne a motivi dell’antica Area Grecanica.

Bova oggi: tra memoria e futuro

Passeggiare per Bova significa camminare nella storia, tra architetture in pietra, terrazze panoramiche sullo Ionio, e un silenzio che sa di antico. È un borgo che ha saputo conservare il proprio spirito, trasformandolo in risorsa culturale e turistica. Un esempio luminoso di come l’identità, se coltivata con amore, possa diventare un ponte tra passato e futuro.