Il borgo di Amatrice, nel Lazio, è sede del polo agroalimentare del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Amatrice è situata al centro di una conca verdeggiante, incastonata a sua volta in un'area al confine di ben 4 regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, in una zona strategica di passaggio tra versante adriatico e quello tirrenico. Salendo dalla conca verso le cime, si abbandonano i coltivi e i boschi prevalentemente formati di cerro, castagno e pioppo, per entrare poi nelle caratteristiche faggete di montagna. Il bosco si spinge così sino a circa 1800 metri di quota, per lasciare quindi lo spazio alla prateria d'altitudine che, all'inizio dell'estate, subisce l'effetto del fenomeno della fioritura.

Reperti archeologici dimostrano che la conca d'Amatrice fu abitata dall'uomo sin dall'età preistorica. La vicinanza al tracciato dell'antica via Salaria favorì lo sviluppo di insediamenti nel territorio amatriciano già in epoca preromana.

All'epoca romana risalgono i resti di edifici e tombe rinvenute in diverse zone del territorio, noto per gli scrittori romani come Summa Villarum, termine con il quale si identificava per esteso tutta l'area attualmente occupata dal comune di Amatrice.

Nel 568 i Longobardi invasero l'Italia e costituirono il Ducato di Spoleto suddividendolo in Comitati e Gastaldati e il territorio dell'odierna Amatrice passò sotto il Comitato di Ascoli. Nel Regesto di Farfa sono ricordati, per il periodo che va dalla metà dell'VIII secolo agli inizi del XII, i nomi di molte località e villaggi dell'attuale comune e, tra essi, nel 1012, anche quello di Matrice, ricordato ancora nel 1037 nel diploma con cui l'imperatore Corrado II conferma al vescovo di Ascoli i suoi possedimenti.

In realtà il nome di Matrice compare in età ancora anteriore, durante la metà del X secolo nel 940. Solo intorno al 1265, al tempo del re Manfredi di Sicilia, Amatrice entra a far parte del Regno di Sicilia e, in seguito, del Regno di Napoli.

La città non volle sottostare al dominio angioino e anzi, più volte, si ribellò apertamente, aspirando all'indipendenza e parteggiando per la parte ascolana. Nel 1271 e nel 1274 Carlo I d'Angiò inviò degli eserciti per debellare la resistenza degli amatriciani e ridurre la città all'obbedienza. Contemporaneamente si assiste alla scomparsa dei baroni e alla formazione, con a capo Amatrice, dell'Universitas, cioè del comune in territorio liberamente organizzato, relativamente autonomo dal potere centrale, che si governa tramite un parlamento. Amatrice partecipò alle crociate e da questo trarrebbe origine la croce che brilla sullo stemma comunale.

Nei secoli XIV e XV Amatrice è in continua lotta con le città e i castelli circostanti, per questioni di confine e di prestigio. Sono rimasti famosi i conflitti con Norcia, Arquata e L'Aquila. Tradizionale alleata di Amatrice fu la città di Ascoli. Il sovrano aragonese Ferdinando, sedata la rivolta dei Baroni nel 1485, nell'anno seguente ricompensò Amatrice, concedendole il privilegio di battere moneta con il motto Fidelis Amatrix. Successivamente Amatrice, tra il 1582 e il 1692, per matrimonio di Beatrice Vitelli nipote di Alessandro, visse sotto il dominio degli Orsini di Mentana del ramo di Bracciano.

Nel 1639 Amatrice e le ville summatine furono gravemente danneggiate dal terribile terremoto dei giorni 7, 14 e 17 ottobre. Cadde buona parte del palazzo degli Orsini, come pure la maggior parte delle case e delle chiese. Si stima che morirono più di ottomila persone. Altri terremoti avvennero nel 1672, nel 1703 e nel 1730. Sul finire del XVIII secolo e per tutto il secolo successivo, il territorio amatriciano, come buona parte dello Stato Pontificio e del Regno di Napoli, fu interessato dal fenomeno del brigantaggio. Il brigantaggio divenne a sfondo politico e sociale e fortemente si ampliò nell'intero aquilano dal 1861 quando avvenne l'annessione del Regno delle Due Sicilie da parte del Regno di Sardegna con a capo Vittorio Emanuele II. In epoca Napoleonica, con la proclamazione della Repubblica Napoletana (23 gennaio 1799), il generale Championnet con un decreto del 9 febbraio 1799, divise il territorio in 11 Dipartimenti. Amatrice costituiva uno dei 16 Cantoni del Dipartimento della Pescara, con capoluogo L'Aquila. Negli ultimi decenni che precedettero l'unità d'Italia, molti amatriciani presero parte attiva ai vari moti rivoluzionari (1814, 1820, 1831, 1848, 1860); tra tutti spicca la figura dell'insigne patriota Pier Silvestro Leopardi. Con l'unità d'Italia Amatrice fu inserita nell'Abruzzo aquilano, e solo nel 1927, con la creazione della provincia di Rieti, la città entrò a far parte del Lazio.

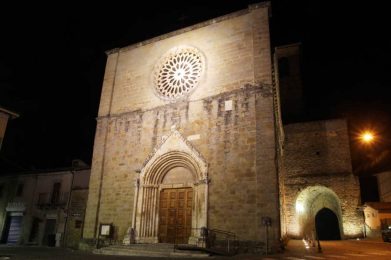

Nel tessuto urbano spiccano la snella Torre civica risalente al XIII secolo e le severe torri campanarie della chiesa di Sant'Agostino, caratterizzata da un bellissimo portale tardo gotico e dalla presenza di pregevoli affreschi quali l'Annunciazione e la Madonna con Bambino e Angeli, e della chiesa Sant'Emidio, risalenti al quattrocento. Degne di nota sono pure la chiesa di San Francesco della seconda metà del Trecento caratterizzata da un portale gotico di marmo e contenente nell'abside affreschi del XV secolo, e quella di Santa Maria di Porta Ferrata. Ad Amatrice è presente inoltre il Parco in miniatura, un giardino della conoscenza, dove sono riprodotti in scala i monumenti, gli animali e l'intero territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il 24 agosto 2016 Amatrice è stata gravemente danneggiata da un terremoto con epicentro nella vicina Accumoli; proprio Amatrice ha pagato il maggior tributo di vite umane all'evento.